Les dirigeants européens semblent lancés dans une chasse au trésor pour grossir leurs budgets militaires, mais malgré de grandioses promesses d'augmentation des dépenses, les coffres restent vides. L'analyse d'Anatol Lieven, chercheur principal au Quincy Institute for Responsible Statecraft.

La recette classique d’une crise politique est le mélange des ingrédients suivants : économie en stagnation, dette publique colossale en croissance permanente, besoin aigu de faire croître radicalement les dépenses militaires, crise migratoire, président profondément impopulaire et gouvernement sans majorité au Parlement, ainsi que hausse de popularité des partis radicaux de droite et de gauche.

En d’autres termes, c’est la France d’aujourd’hui. Et la crise en France n’est qu’un élément de la crise croissante qui touche l’Europe occidentale dans son ensemble et qui impactera sérieusement l’avenir des relations transatlantiques.

En France, la dernière secousse en date a été l’annonce le 8 septembre par le Premier ministre François Bayrou de soumettre son gouvernement à un vote de confiance sur la question des propositions de coupes budgétaires de 43,8 milliards d’euros (51,1 milliards de dollars) pour couvrir un déficit budgétaire français correspondant à 5,8 % du PIB soit presque le double de la limite de 3 % autorisée dans la zone euro, et le plus élevé en Europe après la Grèce et l’Italie. Le ratio dette/PIB s'établit à 113 %. L’année dernière le PIB français a augmenté de seulement 1,2 %, avec une prévision pour cette année de seulement +0,6 %.

Le projet de Bayrou consiste à geler les prestations sociales, à diminuer les aides aux retraités, à supprimer deux jours fériés, à réduire considérablement le nombre de postes dans la fonction publique tout en restant vague sur la hausse des impôts pour les riches.

Apogée de la crise financière en France

La seule ligne de dépenses publiques qui devrait augmenter dans le budget national est celle des dépenses militaires, et c’est justement l’engagement du président Macron d’augmenter radicalement les dépenses militaires (conformément à la promesse donnée au président Trump par les membres européens de l’OTAN), qui a poussé la crise financière en France jusqu’à son apogée.

Pour tenir cette promesse, il faudra porter le budget militaire français à 3,5 % contre 2 % actuellement (plus 1,5 % destiné aux infrastructures de défense). En juillet, Macron a annoncé que le budget militaire atteindrait 64 milliards d’euros d’ici 2027, soit trois ans plus tôt que prévu, et qu’il représenterait le double des dépenses de 2017. Il a aussi promis que cela n’entraînerait pas d’augmentation de la dette. La tâche ingrate de Bayrou est de tenter d’harmoniser ces deux objectifs contradictoires.

Bayrou est Premier ministre, parce que son prédécesseur Michel Barnier a été renversé il y a neuf mois par une motion de censure après avoir fait adopter le budget de 2025 en recourant à l’article 49.3, faute de majorité parlementaire pour approuver les coupes. C’était la première fois depuis 1962 qu’un gouvernement était destitué à la suite d’un vote de confiance.

Bayrou risque de devenir le deuxième Premier ministre renversé de cette manière cette année. À première vue, le défi auquel il fait face semble impossible à relever. La faible coalition centriste, qui soutient le gouvernement, a perdu les législatives convoquées par Macron à l’été 2024. Malgré un accord électoral avec la gauche au second tour pour faire reculer le Rassemblement national (qui a obtenu beaucoup de voix) à la troisième place, la coalition ne détient que 210 sièges à l’Assemblée nationale, contre 142 pour le Rassemblement national et ses alliés, qui représentent l’extrême droite, et 180 pour le Nouveau Front populaire de gauche.

Ces deux groupes ont déclaré qu’ils voteraient pour le renversement du cabinet des ministres si Bayrou continue à promouvoir obstinément son projet budgétaire. Les socialistes sont catégoriquement contre les mesures d’austérité en économie. Ils se sont associés aux syndicats qui ont appelé à une grève nationale le 10 septembre pour bloquer l’adoption du budget.

Quant à Marine Le Pen, leader du parti Rassemblement national, il est peu probable que sa bienveillance envers le gouvernement augmente, en raison de la procédure judiciaire initiée contre son parti, que beaucoup considèrent comme politiquement motivée. Si ce procès est mené à bien (et si l’appel n’aboutit pas), Marine le Pen sera interdite de participation aux prochaines élections présidentielles.

Si le gouvernement Bayrou tombe, il y aura probablement de nouvelles élections législatives.

Mais comme aucun bloc d’opposition ne craint d’être tenu par l’opinion publique française pour responsable d’une nouvelle crise politique, si le gouvernement est prêt à reculer sur certaines coupes budgétaires (ou à étouffer le procès contre Le Pen), l’un ou les deux blocs pourrait s’abstenir lors de la motion de censure, ce qui entraînerait une victoire du gouvernement. C’est sa seule chance.

Cependant, une telle perspective est loin d’être garantie. Le leader des socialistes radicaux, Jean-Luc Mélenchon, a déjà déclaré que Macron devrait lui-même s’en aller si le gouvernement perdait les nouvelles élections.

Graves problèmes budgétaires en Allemagne

Les conséquences de la crise se ressentent bien au-delà de la France. Bayrou a prévenu que si le pays ne réduisait pas sa dette publique, la France pourrait connaître le sort de la Grèce après la crise financière de 2008, lorsque cette dernière a connu des années de récession et des mesures d’austérité très strictes et très impopulaires imposées par l’Union européenne (sur l’insistance de l’Allemagne) comme condition à l’obtention d’une aide financière. Cependant, il semble peu probable que Bruxelles soit en mesure d’imposer de telles mesures à la France, deuxième économie de l’UE. D’un point de vue politique, il est plus facile d’assister à l’aggravation du déclin économique.

De plus, l’Allemagne, première économie de l’UE, est elle-même confrontée à de graves problèmes budgétaires. Les polémiques autour du budget ont conduit à la chute du dernier gouvernement de coalition en Allemagne.

Malgré le mécontentement marqué de l’aile conservatrice de l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne (CDU), favorable à une politique d’austérité, la coalition actuelle des chrétiens-démocrates et des sociaux-démocrates s’est accordée sur une augmentation des emprunts à 81 milliards d’euros cette année et à 126 milliards en 2029, contre 33 milliards d’euros en 2024, afin de financer le doublement des dépenses militaires, ainsi que des investissements immenses et extrêmement nécessaires dans les infrastructures.

Toutefois, les économistes avertissent que ce plan ne pourra pas être mené à bien sans réduire les prestations sociales. Comme ailleurs en Europe, les problèmes de l’Allemagne sont aggravés par le vieillissement de la population, ce qui réduit l’assiette fiscale et crée un puissant lobby opposé à la baisse des pensions et des dépenses de santé.

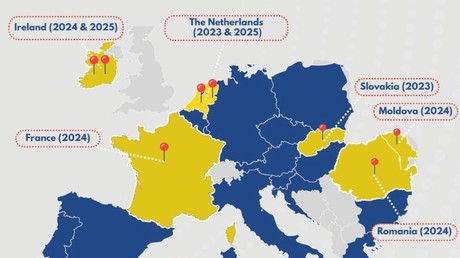

Les élections de février ont montré une forte croissance du soutien à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), parti d’extrême droite proche, selon les sondages, de dépasser les chrétiens-démocrates et de devenir le parti le plus populaire dans le pays. Si cette croissance continue à s’observer jusqu’aux prochaines élections nationales de 2029, il existe deux scénarios : soit les autres partis conservent leur unité pour empêcher l’AfD d’accéder au gouvernement, ce qui exigerait de presque tous les autres partis la création d’une coalition constante, instable et en proie aux différends internes contre l’Alternative pour l’Allemagne ; soit ce pare-feu s’effondre, ce qui entraînera une déviation fortement à droite de la politique du gouvernement allemand par rapport à celle menée depuis 1945.

Les travaillistes profondément impopulaires en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, le gouvernement travailliste de Keir Starmer est également profondément impopulaire. Il a survécu à deux rébellions humiliantes organisées par ses propres députés contre les tentatives de réduction des aides sociales pour augmenter les dépenses militaires, et fait face au changement de camp d’une grande partie de ses électeurs au profit de la nouvelle gauche. Le ratio dette/PIB britannique atteint 103 % et est en hausse. Comme en France et en Allemagne, le parti populiste de droite Reform UK de Nigel Farage monte dans les sondages et a de réelles chances de former le prochain gouvernement.

Certains de ces partis radicaux de droite et de gauche (comme l’AfD et l’extrême gauche en France) s’opposent ouvertement au soutien militaire européen à l’Ukraine et à l’augmentation des dépenses militaires. D’autres ont accepté la position de l’OTAN sous le choc de l’invasion russe de l’Ukraine mais s’opposent activement à la création de « forces de réassurance » pour l’Ukraine.

Ils estiment tous (bien que chacun avec ses nuances) que les problèmes de leur pays sont en grande partie internes et ne seront pas résolus par une augmentation des dépenses militaires.

L’administration Trump devrait tirer les leçons suivantes de tout cela :

Premièrement, méfiez-vous des promesses européennes d’augmenter significativement les dépenses militaires. Même si les gouvernements actuels sont sincères dans leur volonté d’y parvenir, cela pourrait tout simplement être au-dessus de leurs moyens.

Deuxièmement, n’exercez pas trop de pression sur eux. La stabilité politique et économique de l’Europe est d’intérêt vital et de longue date pour les États-Unis, bien plus importante que le tracé des frontières de l’Ukraine.

Enfin, évitez d’encourager ou de garantir la création de forces militaires européennes pour l’Ukraine. Sans ressources appropriées et sans soutien politique suffisant, les planificateurs européens de ce contingent ne seront pas eux-mêmes en mesure de garantir son existence.

L'article a été initialement publié en russe dans le magazine « La Russie dans les affaires mondiales » et traduit en français par l'équipe de RT.

Les opinions, assertions et points de vue exprimés dans cette section sont le fait de leur auteur et ne peuvent en aucun cas être imputés à RT.